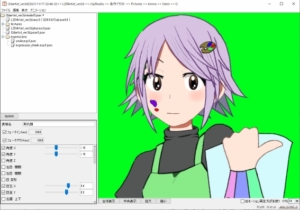

イラストを動かすことができ、VTuber制作に活用される機会が多いLive2D Cubism(以下Live2D)。

Live2Dを使ってイラストを魅力的に動かすには、パーツ分けという特殊な準備が必要です。

しかし、次のような疑問を持っている方も多いでしょう。

- そもそもパーツ分けって何のためにやるの?

- 一枚のイラストをどうやって分ければいいかわからない

- どこまで細かく分ければいいのか基準が知りたい

結論から言うと、パーツ分けとはLive2Dで動かす単位に分割するための処理方法です。主に2つの方法があり、使うイラストやスキルに応じた処理が必要となります。

今回は、Live2Dのパーツ分けの基本的な考え方から、2つの作業手順まで詳しく解説します。

これからLive2D用のイラストを用意したいと考えている方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。

Live2Dパーツ分けの目的とやるべきこと

ここでは、Live2Dのパーツ分けの目的やルールについて、以下の順で解説します。

- Live2Dで動かすために必要

- 細かくパーツを分けるほど複雑な動きができる

- 命名したレイヤーごとに1つのパーツを描く

- パーツ分けした画像はPSD形式で保存する

Live2Dで動かすために必要

Live2Dにおけるパーツ分けは、描いたイラストを滑らかに動かすために不可欠な工程です。

なぜなら、Live2Dはレイヤーごとに分かれた各パーツを、それぞれ個別に変形させたり移動させたりしてアニメーションを生成するからです。

もしイラストがパーツ分けされていない一枚の画像だと、Live2Dはその絵を「一つの大きな部品」としか認識できません。

まばたきや髪の揺れ、体の傾きといった表現するには、細かく動きを指示できるパーツを設定する必要があります。

細かくパーツを分けるほど複雑な動きができる

パーツをどれだけ細かく分けるかによって、Live2Dで表現できる動きの複雑さが決まります。

たとえば、パーツ「髪」に分けるだけでも髪揺れを表現できますが、「前髪」「横髪」「後ろ髪」のように細分化するとそれぞれに違う動きを付けられます。

「横髪」をさらに左右に分けたり、毛束ごとのパーツに分けたりすると、より繊細で自然な動きをつけられるでしょう。

ただし、パーツ数を増やし過ぎると、実際にLive2Dモデルとして動かすときに処理が重くなりやすいです。

無料版Live2Dはパーツ数上限が30

無料版のLive2Dを使う場合、パーツ数の上限は30までです。

Live2D上でファイルを保存できなくなるため、上限を超えた場合はパーツを減らす必要があります。

ほかにも、以下のような機能に上限が設けられています。

- アートメッシュ数: 100個まで

- デフォーマ数: 50個まで

- パラメータ数: 30個まで

有料のProプランでは上限がなくなるので、凝ったデザインのキャラクターを作りたいのであれば検討してみてください。

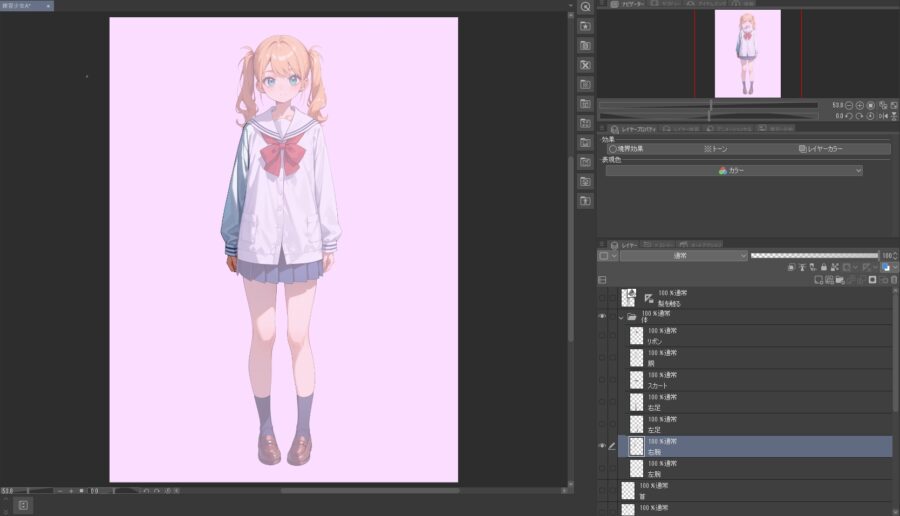

命名したレイヤーごとに1つのパーツを描く

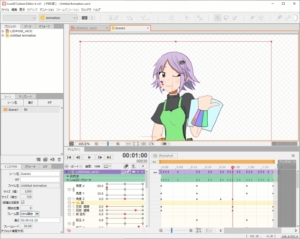

パーツ分け作業では「1つのレイヤーに1つのパーツ」を描くのが基本ルールです。

Live2Dは、読み込むPSDファイルのレイヤー構造をそのままモデルのパーツ構造として認識します。そのため、「瞳」のように左右に分かれたり「白目」のように動き方が異なったりする部品は、それぞれ別々のレイヤーに描かなければなりません。

レイヤー名がそのままLive2D上でのパーツ名になるので、後から管理しやすいようにレイヤー名も「右_瞳」「右_白目」のような分かりやすい名前を付けましょう。

パーツ分けした画像はPSD形式で保存する

Live2Dが対応している画像ファイル形式はPSDです。

PSD形式では、レイヤーの表示・非表示、順番、不透明度、描画モード(通常、乗算、加算)といった情報が維持されます。

パーツ分けが完了したイラストは必ずPSD形式で保存してください。

PNGやJPEGなどで保存するとレイヤー情報が消えてしまうので要注意。

CLIP STUDIO PAINTまたはPhotoshop推奨

パーツ分け作業に使うペイントツールは、CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)またはPhotoshop(フォトショ)が推奨されています。

上記2つのツールは公式のチュートリアルページでも推奨されているため、ペイントツールに迷ったらどちらかを選ぶと良いでしょう。

僕はイラストに特化していて買い切り購入できるCLIP STUDIO PAINTを使っています。

CLIP STUDIO PAINTは以下のリンクから購入できるので、良ければチェックしてみてください。

なお、ほかのPSD対応ペイントツールも使えますが、正常な読み込みや書き込みができない場合があるとのことです。

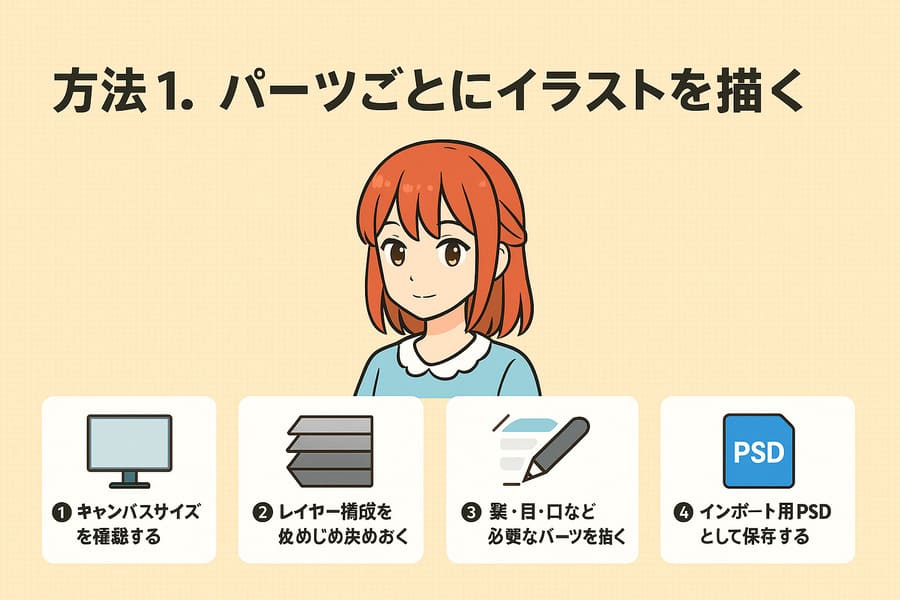

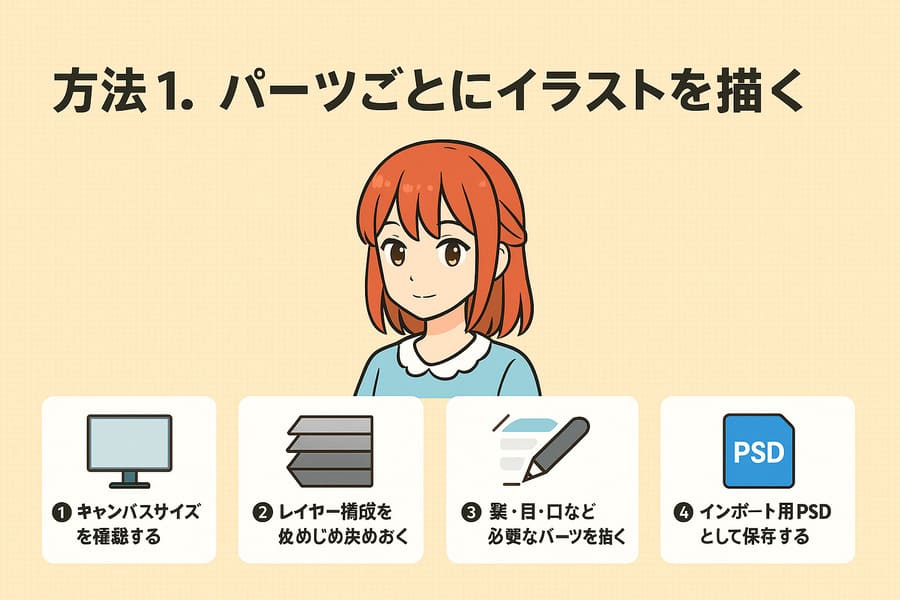

方法1.パーツごとにイラストを描く

ここでは、Live2D用のイラストをゼロから描く場合のパーツ分け方法を、以下の手順で解説します。

- キャンバスサイズを確認する

- レイヤー構成をあらかじめ決めておく

- 髪・目・口など必要なパーツを描く

- インポート用PSDとして保存する

最初から動かすことを前提に各パーツを描いていくため、後の工程がスムーズに進むのが利点です。

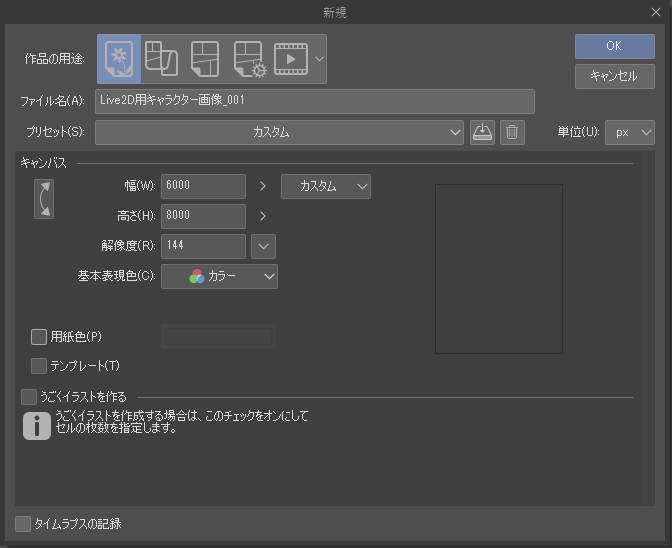

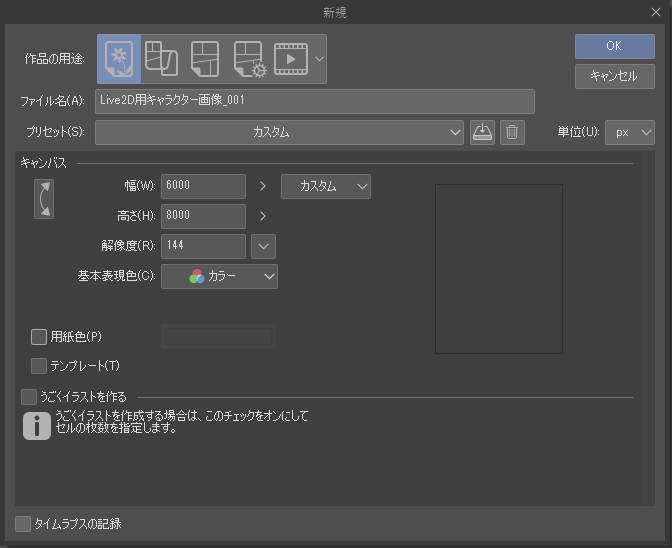

1.キャンバスサイズを確認する

PSDファイルを作成し、キャンバスのサイズを設定します。

VTuberモデルのように配信画面でアップにすることも想定される場合、縦6,000px〜8,000px程度の大きいサイズで作成するのがおすすめです。

キャンバスサイズが大きいほどPCへの負荷も高くなるため、ご自身のPCスペックと相談して調整してください。

Live2DのFree版を使う場合は2,048×2,048pxまでに制限されているので注意しましょう。

ちなみに、解像度(dpi)は紙などに印刷する際に参照される設定なので、VTuber用途では意味を持ちません。

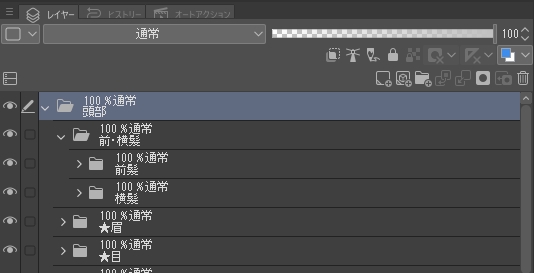

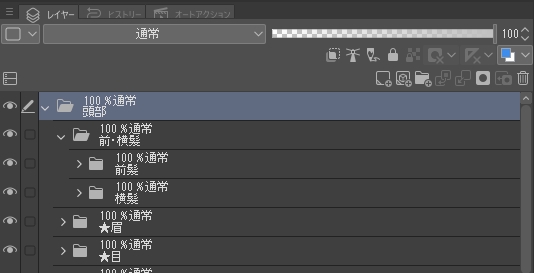

2.レイヤー構成をあらかじめ決めておく

イラストを描き始める前に、必要なレイヤーを作成して構成を決めてください。

線画やハイライト、影などのレイヤーを追加していくうちに、それぞれの相互関係が分かりにくくなります。

顔のパーツを「顔」フォルダにまとめたり、レイヤーの親子関係を明確にしたりして、描画中に迷わないよう確定させましょう。

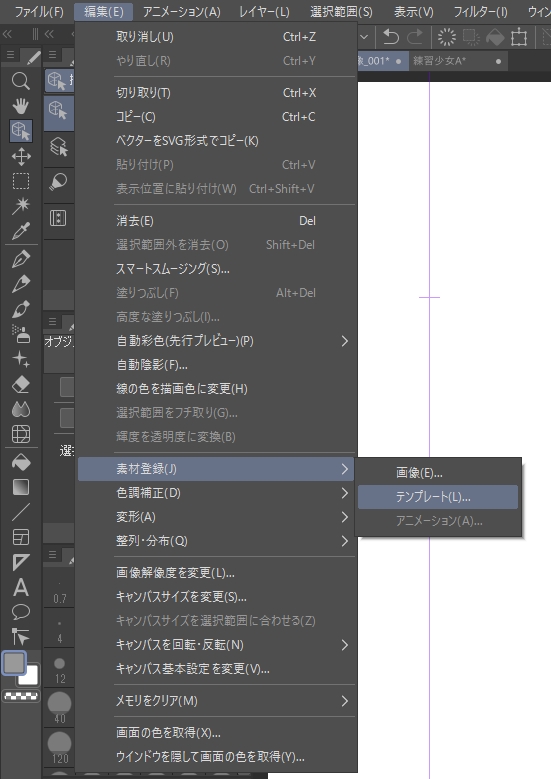

テンプレートを使うと効率的

レイヤー構成を決めるとき、テンプレートを使うと効率的です。

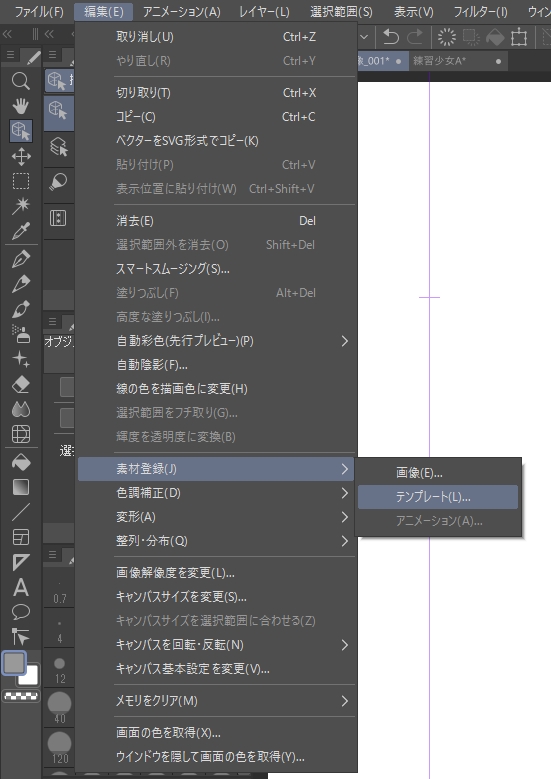

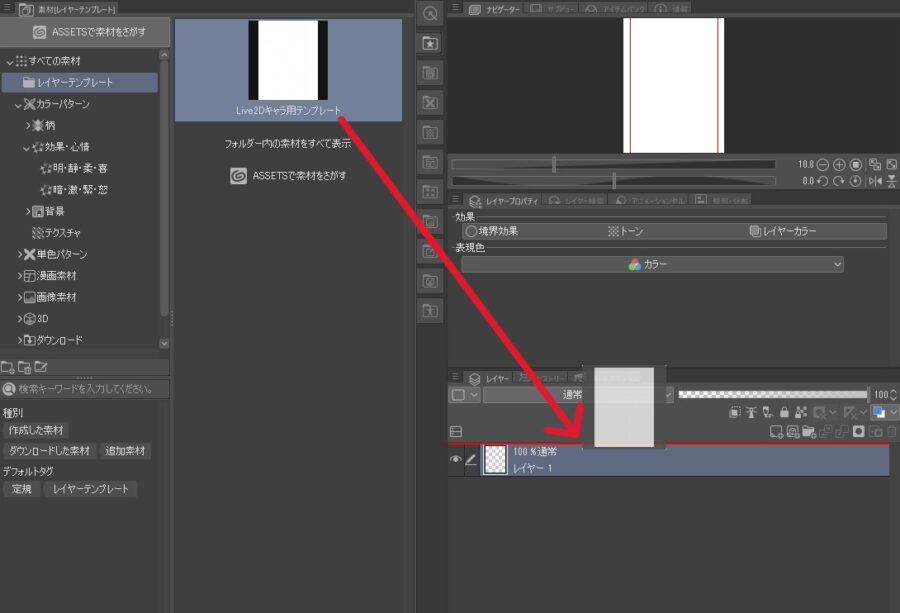

あらかじめレイヤー構成を作成した状態で「編集 > 素材登録 > テンプレート」を選択すると、レイヤーのテンプレートを保存できます。

次にLive2D用イラストを生成するときにテンプレートを使えば、保存した構成を瞬時に呼び出せます。

ほかのユーザーのテンプレートが公開されている、公式の素材配布サイトCLIP STUDIO ASSETSもチェックしてみると良いでしょう。

ただし、DEBUT版ではテンプレートを使えないので注意してください。

3.髪・目・口など必要なパーツを描く

レイヤーの準備が整ったら、各パーツを描き込んでいきます。

この段階では、「前髪_線」「前髪_影」といった複数のレイヤーに分けても問題ありません。

イラストを下絵に設定し、パーツごとにレイヤーを変えて写していくのも良いでしょう。

自分のスタイルでLive2D用の画像を完成させてください。

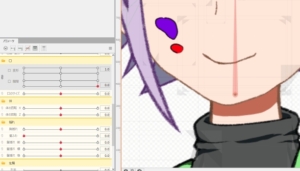

見えない部分も描写する

Live2D用のイラストを描くときは、止まっているときに見えない部分も描写するよう意識しましょう。

たとえば、以下のような箇所は塗り足しておく必要があります。

- 額(前髪と重なっている部分)

- 後ろ髪(顔と重なっている部分)

- 首(アゴや服と重なっている部分)

- ひじ・ひざ(曲げ伸ばしする部分)

こうした裏側の部分を塗り足しておかないと、顔の向きを変えたり前髪が揺れたりしたときに着色していないところが見えてしまいます。

また、キャラクターの口が閉じている場合は、口内や舌も忘れずに描画してください。

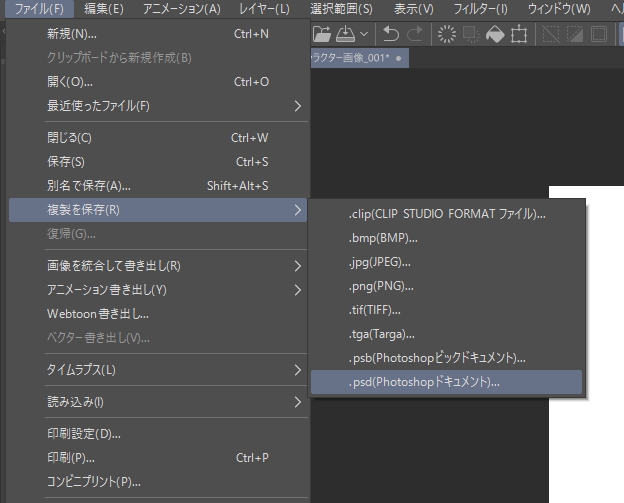

4.インポート用PSDとして保存する

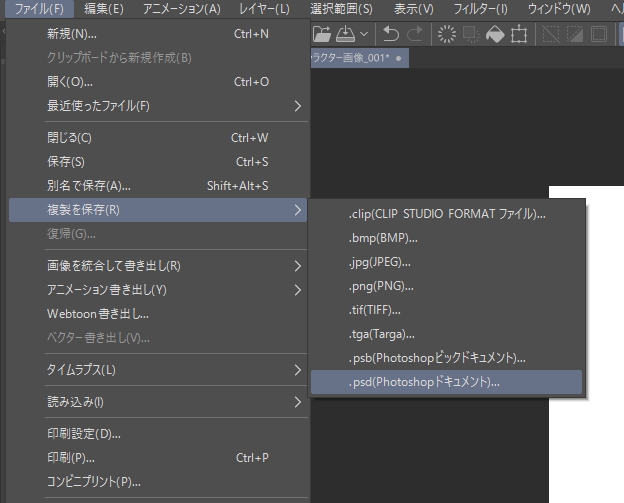

イラストが完成したら、インポート用の別ファイルとしてPSD(Photoshopドキュメント)形式で保存します。

PSD形式で保存する際、複数のレイヤー(線画や影、ハイライトなど)で描かれているパーツは1つになるよう結合する必要があります。

細かく分けたままにするとLive2Dでの設定が面倒になるので気を付けてください。

Live2Dにインポートしたあとで画像を修正するときのために、結合前のファイルは必ず保管しておきましょう。

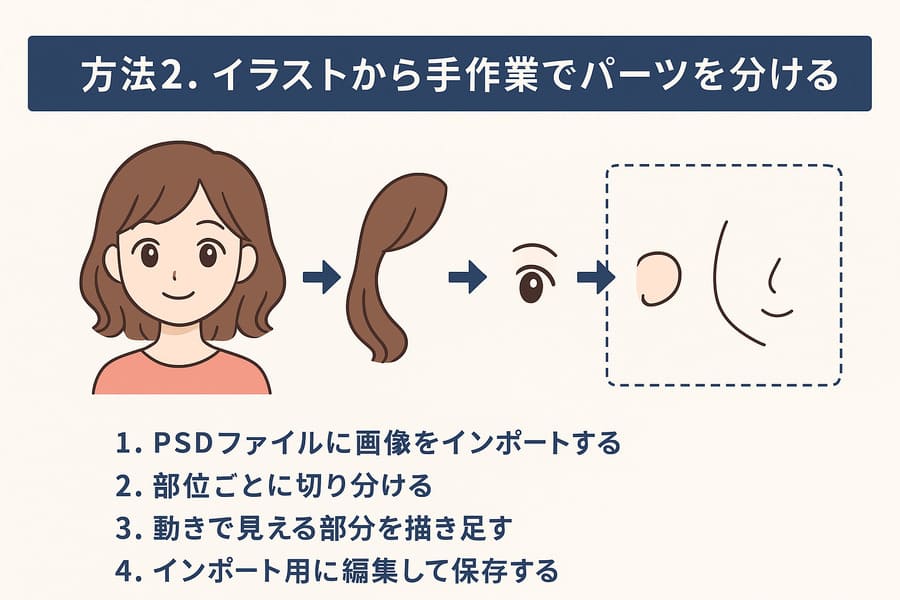

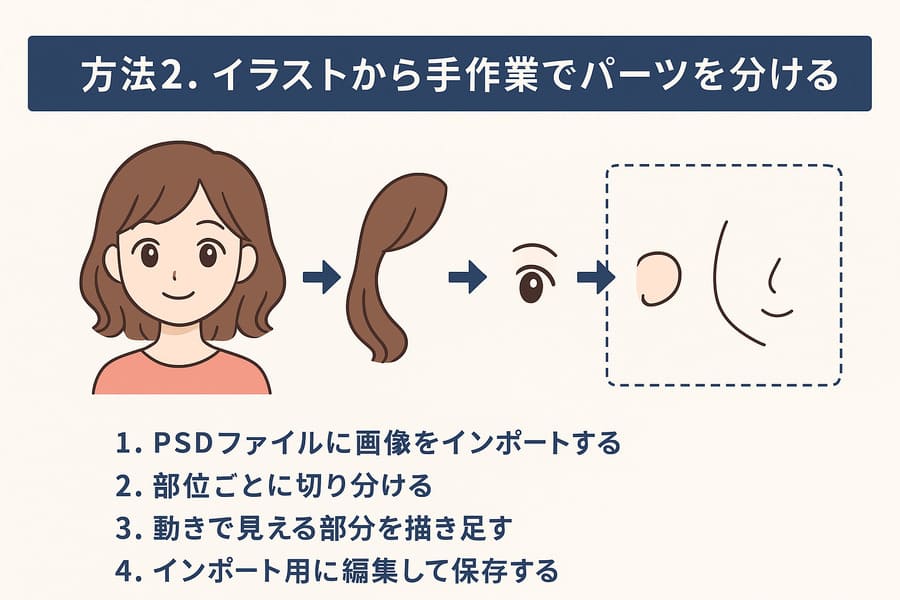

方法2.イラストから手作業でパーツを分ける

ここでは、すでに完成しているイラストからパーツを切り分けていく方法を、以下の手順で解説します。

- 新規ファイルに画像をインポートする

- 部位ごとに切り分ける

- 動きで見える部分を描き足す

- インポート用に編集して保存する

元となるイラストによっては根気が必要ですが、既存の作品を動かしたい場合はこちらの方法をとると良いでしょう。

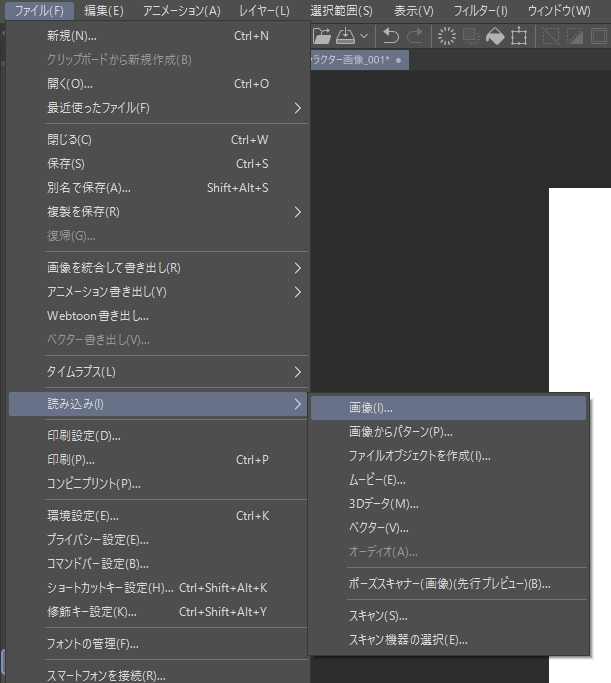

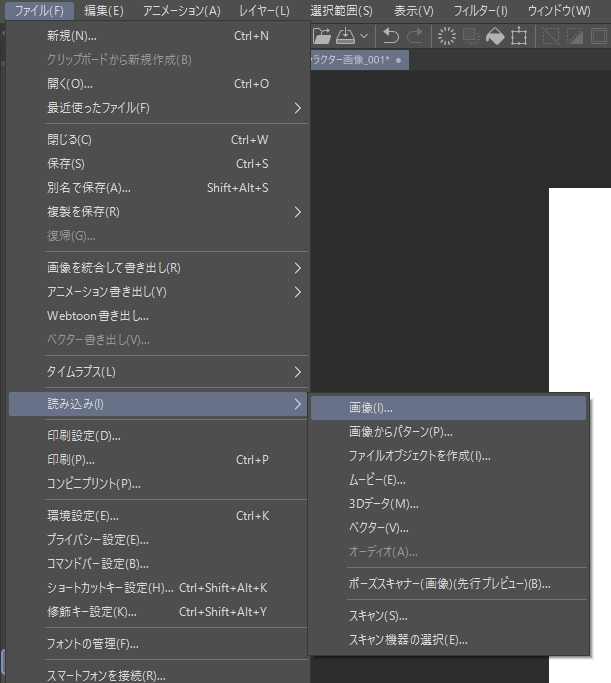

1.新規ファイルに画像をインポートする

クリスタなどのペイントツールで新規ファイルを作成したうえで、パーツ分けするイラスト画像をレイヤーとして追加します。

メニューから「ファイル > 読み込み > 画像」を選択し、追加するイラストを選択してください。

読み込んだ画像は直接編集すると元に戻せなくなるため、さらに別レイヤーにコピーして使うと安心です。

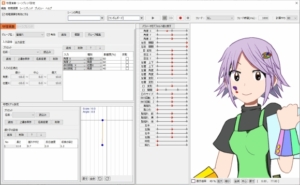

2.部位ごとに切り分ける

原画レイヤーを元に、各部位を切り分けて別々のレイヤーにしていきます。

マジックワンドツールや投げなわツール、ペンツールなどで選択範囲を決め、コピー&ペーストで新しいレイヤーに写してください。

前髪をコピーして「前髪」レイヤーを作る、右目をコピーして「右目」レイヤーを作る、といった流れで作業を繰り返します。

あらかじめレイヤー構造を作成しておくと、効率よくコピーできるでしょう。

3.動きで見える部分を描き足す

パーツが動いたときに不自然とならないよう、隠れている箇所を描き足します。

髪や服が揺れたときに見える肌や、上を向いたときに見えるアゴ下、口を開いたときに見える舌など、動く部分の周辺を重点的に加筆してください。

なお、自作ではないイラストを使っている場合は、修正箇所が浮かないように馴染ませる必要があります。

修正箇所の描き方をよく見て、着色の仕方や線の太さをできるだけ合わせましょう。

4.インポート用に編集して保存する

Live2Dにインポートしたときスムーズに処理できるよう、不要なレイヤーを削除したり結合したりしてからPSD形式で保存します。

特定のレイヤーに書かれているものが表示されない設定にしていても、Live2Dにインポートすると一覧に表示されるため、先に整理しておくのがおすすめです。

元のイラストなど、インポート後は不要となるレイヤーはすべて削除しましょう。

必要になったらPSDファイルを修正できるよう、編集時点のデータは別に保管しておいてください。

Live2Dパーツ分けに関するQ&A

Live2Dのパーツ分けに関する、よくある質問と回答を紹介します。

- パーツ分けは最低限どこまで必要ですか?

- 髪や目の左右は分けたほうが良いですか?

- あとからパーツを追加できますか?

- 線画と色でレイヤーを分けても大丈夫ですか?

- パーツ分けを依頼する場合の相場は?

パーツ分けは最低限どこまで必要ですか?

キャラクターの表情を豊かに見せるためには、最低でも以下のパーツを分けると良いでしょう。

- 髪: 前髪、横髪(左右)、後ろ髪

- 顔の輪郭: 顔

- 耳: 耳(左右)

- 眉: 眉毛(左右)

- 目: 上まぶた、下まぶた、白目、瞳(それぞれ左右)

- 鼻: 鼻

- 口: 上唇、下唇、口の中

- 体: 首、体

これらのパーツがあれば、まばたき、口の開閉(リップシンク)、首の傾きといった基本的な動きに対応可能です。

服などに付いている揺れ物を揺らしたり、手足を動かしたりしたい場合は、さらに多くのパーツが必要となるでしょう。

髪や目の左右は分けたほうが良いですか?

ウインクさせたり、髪を片方だけ揺らしたりしたいのであれば、パーツを左右で分ける必要があります。

表現の幅が広がるため、できるだけ分けておいたほうが良いでしょう。

ちなみに、パーツを左右に分けても動きを同期させることは可能です。

あとからパーツを追加できますか?

はい、後からパーツを追加したり、既存のパーツを修正したりすることは可能です。

Live2DにはPSD再インポート機能があり、一度読み込んだPSDファイルを上書き保存できます。

また、上書き保存してもLive2D側で設定していたパラメータなどは変わらないため、どのタイミングでもパーツの追加や修正が可能です。

一回目のインポートで完璧に仕上げる必要はないため、ある程度キャラクターが描けたらLive2Dに移してみるといいかもしれません。

線画と色でレイヤーを分けても大丈夫ですか?

イラストを描いている作業中はレイヤーを分けていて問題ありません。

ただし、最終的にLive2Dに読み込ませるPSDファイルにする段階では、1つのパーツは1枚のレイヤーに結合されている必要があります。

あとから修正しやすいように、結合前と結合後でPSDファイルを別々に保存しておくのがおすすめです。

パーツ分けを依頼する場合の相場は?

Live2Dのパーツ分けをイラストレーターに依頼する場合、価格はイラストレーターの実績やパーツ分けの細かさによって大きく変動します。

以下は、ココナラやSKIMAといったスキルマーケットで依頼したときの相場です。

| 依頼する作業内容 | 相場の目安 |

|---|---|

| パーツ分けのみ | 5,000~10.000円 |

| キャラクターデザイン+パーツ分け | 10,000~20,000円 |

| Live2D設定まで全て任せる | 20,000~100,000円 |

イラストスキルや時間が足りないときは、外注することも検討すると良いでしょう。

まとめ

本記事では、Live2Dのパーツ分けについて解説しました。 最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。

- パーツ分けしないとLive2Dでイラストを動かせない

- 細かく分けるほど複雑な動きが可能

- パーツを分ける方法は「ゼロから描く」と「一枚絵から切り分ける」の2通り

- 数千~数万円の相場でパーツ分けを依頼することもできる

Live2Dのパーツ分けは、キャラクターに命を吹き込むための楽しくも重要な第一歩です。

ぜひこの記事を参考に、あなただけのオリジナルモデル制作に挑戦してみてください。